Artikel aus der Amputee-Ausgabe 2/2013

Die Endo-Exo-Prothese – wieder Boden unter den Füßen

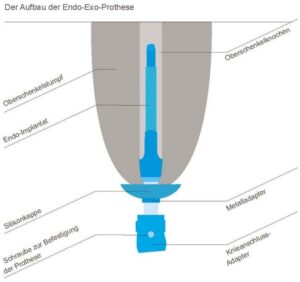

Das griechische Wort „endo“ steht für innen, „exo“ für außen – gleichzeitig innen und außen. Diese Art von Prothese geht wortwörtlich durch die Haut.

Arm- oder Beinamputierte können dank moderner Medizintechnik ein selbständiges Leben führen, ihrem Beruf nachgehen und sogar Weltrekorde laufen. Künstliche Hightech-Gliedmaßen mit eingebauten Sensoren und Mikroprozessoren können heutzutage einen Großteil der Funktion eines gesunden Beines ersetzen. Dennoch haben viele Prothesenträger nach Amputation einer unteren Extremität Probleme beim Gehen, Stehen oder Sitzen. Dabei ist nicht das Prothesenbein selbst der Schwachpunkt, sondern die Verbindung zwischen dem Beinstumpf und der Prothese. Üblicherweise erhalten Beinamputierte sogenannte Schaftprothesen , die wie eine Art Köcher um den Stumpf liegen. Beim Laufen ist dadurch eine unökonomische Kraftübertragung vom Weichteilmantel des Stumpfes auf die Schaftprothese erforderlich. Durch die hierbei auftretenden Scherkräfte kann es zu Schwellungen, Druckstellen und Entzündungen am Beinstumpf kommen. Schon geringe Schwankungen des Körpergewichts können zu einem Fehlsitz des Schaftes führen, wodurch die oben beschriebenen Probleme weiter begünstigt werden.

Seit etwa 20 Jahren arbeiten Medizintechnik und Orthopädie an einer Lösung für diese Probleme. Ausgehend vom Wissen der Zahnimplantologie, bei der künstliche Zähne auf im Kiefer verankerte Titanstifte gesteckt werden, wurde in Lübeck ein knochengeführtes, durch die Haut nach außen geleitetes Implantat entwickelt, an welche die Exoprothetik angeschlossen wird. „Die direkte Verbindung zwischen Knochen und Prothese hat sich zur Behandlung nach Zahnverlust millionenfach bewährt. Warum soll sie nicht auch bei der Behandlung von Beinamputierten funktionieren“, erklärt Dr. Horst-Heinrich Aschoff, Chefarzt für Plastische, Hand- und Rekonstruktive Chirurgie der Sana Kliniken Lübeck.

|

|

| Dr. md. Aschoff | Endo-Exo-Prothese |

“Es wurde ein neuer Weg gesucht und wir haben ihn beschritten”, so Aschoff. Seit 1999 finden die knochengeführten Prothesen in Lübeck Anwendung. Dabei bekommt der Patient in einer ersten ca. einstündigen Operation das „Endomodul“ der Prothese in den verbliebenen Ober- bzw. Unterschenkelknochen implantiert. Die Wunde wird dann wieder verschlossen; die dreidimensionale, unebene Oberfläche des Implantats ermöglicht im Anschluss eine Ein- und Durchbauung von Knochenzellen, sodass ein stabiler und dauerhafter Verbund von Implantat und Knochen gewährleistet ist (Osseointegration). Nach Ablauf von sechs Wochen Einheilungszeit wird in einem zweiten Operationsschritt der Anschluss nach außen geschaffen. Durch das sog. „Stoma“ wird dabei eine Verbindung von Innen nach Außen geschaffen und das „Endomodul“ mit einem durch die Weichteile dringenden Brückenstück verbunden. An dieses kann dann das „Exomodul“ mit dem künstlichen Kniegelensystem respektive Unterschenkel und Fußprothese angeschlossen werden . Dabei orientiert sich das System an dem Modell des Hirschgeweihs, bei dem ebenfalls eine Verbindung von Innen nach Außen durch die Haut existiert. Über ein spezielles Aufbautraining kann ein ansonsten gesunder Patient bereits acht bis zehn Wochen nach dem Ersteingriff mit seiner neuen integralen Prothese unter Vollbelastung wieder laufen.

|

|

Statistiken sprechen gegen die allgemeine Skepsis

Über 70 Implantate wurden bis heute in Lübeck gesetzt. Eine Patientin trägt ihre Endo-Exo-Prothese bereits seit 13 Jahren. “Das Gangbild ist fast das eines gesunden Menschen. Der Energieverbrauch beim Tragen dieser Prothesen liegt etwa zwischen dem eines Gesunden und dem eines Schaftprothesenträgers”, erklärt Aschoff, rund 30 Prozent Energieersparnis seien das. “Natürlich gibt es immer die Schwachstelle von außen nach innen, die Schulmedizin ist skeptisch wegen der Infektionsgefahr.” Jene allerdings habe man gut im Griff. Das liest sich auch aus den Statistiken der Klinik. Demnach musste insgesamt lediglich in zwei Fällen die integrale Prothese ersatzlos explantiert werden, und seit 2009 gab es keine nachträglichen Eingriffe mehr aufgrund von Entzündungen.In den Niederlanden (Nijmegen) und in Australien (Sydney) wird das Verfahren ebenfalls erfolgreich angewendet. Seit 2008 tragen deutsche Krankenkassen die Behandlung.

Nicht für alle geeignet

Ausgeschlossen sind zum Beispiel Jugendliche, deren Skelett noch wächst, ebenso PatientInnen, die eine Gliedmaße aufgrund von Diabetes verloren haben, da hier eine erhöhte Infektionsgefahr und eine verminderte Knochenqualität besteht. Kontraindiziert sind zum Teil auch psychiatrische Erkrankungen, Arteriosklerose, Dauermedikation mit Chemotherapeutika oder Cortikosteroiden und ein zum Implantationszeitpunkt bestehender florider Infekt.

In Lübeck sind es zu etwa 80 Prozent Unfallopfer, aber auch einige Patienten mit Knochentumoren und Zustand nach infizierten Kniegelendoprothesen die sich für eine Endo-Exo-Prothese entschieden haben.

Die Welt spüren

Die Endo-Exo-Prothese macht Unmögliches möglich: Prothesenträger spüren förmlich wieder den Boden unter den Füßen und laufen sicher und harmonisch.

„Es ist wie früher, der Sand fühlt sich genauso an“, stellte Sebastien E. bei einem Spaziergang am Strand fest. Der an beiden Beinen amputierte Franzose wurde mit zwei Endo-Exo-Femurprothesen versorgt. So wie er berichten alle Patienten von Dr. Aschoff, dass sie wieder spüren können, wie der Untergrund, auf dem sie laufen, beschaffen ist. Wenn das Implantat mit dem Knochen verwachsen ist und die Kraft beim Auftreten wieder direkt in den Knochen geleitet wird, funktioniert offenbar auch die Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des eigenen Körpers wieder.

Dieses als „Osseopercpetion“ also Knochenempfinden bezeichnete Phänomen ist wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt. Fest steht, dass dafür Propriozeptoren zuständig sind (von lateinisch proprius ‚eigen‘ und recipere ‚aufnehmen‘). Sie sorgen dafür, dass man zB selbst mit geschlossenen Augen jede Bewegung eines Arms oder Beins durch den anderen identisch nachstellen kann. Propriozeptoren sind auch dafür zuständig, dass wir wahrnehmen, wie viel Muskelkraft wir aufwenden müssen, um eine Bewegung durchzuführen. Und sie sind maßgeblich daran beteiligt, dass wir, ohne hinzuschauen, genau spüren, ob wir über Kies, Sand, Erde oder Asphalt laufen.

FAZIT

Für einen relativ kleinen Personenkreis an Prothesenträger mit schwierigen Stumpfverhältnissen, die immer wieder Probleme mit Schaftversorgungen haben, lohnt sich vielleicht der Weg nach Lübeck.

Noch mehr Informationen hält die Internetseite www.osseointegration-germany.de bereit.

Vorteile der Endo-Exo-Prothese im Überblick

- Die Kraft wird direkt vom Knochen in die Prothese übertragen

- Verbesserte Wahrnehmung der Bodenbeschaffenheit

- Präzise Führung der Prothese

- Natürliche Beanspruchung des Hüftgelenkes

- Verbesserte Beweglichkeit des Hüftgelenkes

- Effektiveren Gebrauch der Muskelgruppen von Becken und Oberschenkel

- Geringerer Energieverbrauch beim Gehen

- Größerer Tragekomfort u.a. auch beim Sitzen

- Kein Schaft, keine Störkanten eines Prothesenschaftes

- Einfache Handhabung

- Volumenschwankungen des Stumpfes haben keine Auswirkung auf den Sitz der Prothese

- Schwankungen des Körpergewichtes haben keinen Einfluss auf den Sitz der Prothese

- Es entstehen keine Hautirritationen aufgrund von Reibung, Scheuern, Druck, Schweiß oder Hitze

- Kein vermehrtes Schwitzen

Knochen erobert Metall – Mit beiden Beinen auf dem Boden

Geistiger Vater der Endo-Exo-Prothese ist Dr. Hans Grundei, Gründer und Chef der S&G Orthopaedic GmbH in Lübeck. Der Orthopädietechniker ist seit vielen Jahrzehnten ein begeisterter Tüftler. Er hält über 1.400 Patente und wurde für seine Erfindungen mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet.

Bereits Anfang der 1980er-Jahre stellte Grundei dem Fachpublikum eine Endoprothese vor, die aus einem Material bestand, das ohne Zement eine feste Verbindung mit dem Knochen eingeht. „Spongiosa Metall I“ war das Ergebnis von zahllosen Experimenten mit verschiedenen Materialien, die eine schwammähnliche Oberfläche hatten und damit der menschlichen Knochenstruktur nahekamen.

Heute sind unterschiedliche gitterartige, dreidimensionale Oberflächenstrukturen im In- und Ausland Standard bei Prothesen, die im Körperinneren verankert werden. Ein entsprechendes Metallimplantat, das den Knochen dazu anregt, in die Metalloberfläche hineinzuwachsen, wird auch bei der Endo-Exo-Prothese eingesetzt. Dabei findet Titan Anwendung, ein Edelmetall, das äußerst korrosionsbeständig und stabil ist sowie vom Körper angenommen wird und hypoallergen ist. So werden Abwehrreaktionen des Immunsystems, wie Allergien oder Entzündungen, weitestgehend vermieden.

Die Schwammstruktur der Oberfläche des Implantats gewährleistet wie schon erwähnt die Durchbauung mit Knochengewebe. In den zahlreichen und dicht aneinander gepackten Hohlräumen sprießen Osteoblasten ein – das sind spezielle Knochenzellen, die für die Produktion der Grundsubstanz des Knochens verantwortlich sind. Der Begriff „Osseointegration“ entspringt den lateinischen Worten für ‚Knochen‘ (Os) und ‚Einbinden‘ (integrare). Die Osseointegration sichert einen dauerhaften, stabilen Halt des Implantats im Knochen und vermittelt den Prothesenträgern letztlich das Gefühl, mit beiden Beinen wieder fest im Leben zu stehen.

|

|

| Stabilität durch die Spongiosa-Metall-2®-Oberfläche des Implantats | Durchwachsen der Struktur |

Fotos: ESKA Orthopaedic / Dr. Aschoff

|

|

Comments are closed.